伊勢型紙は、着物の模様を染めるために使われる染め道具の一つです。

それ故に通常、一般の人は目にすることがありません。

江戸時代から日本各地に一流の絵師のトレンド図案を届けた工芸でしたが、

時が下り、洋装化が花咲き、機械化が進むと次第に知られることが少なくなってしまいました。

今の伊勢型紙に必要なこと。それは高齢化や技術の継承など、

深い夜の中にある伊勢型紙にとって、「星」となる事例を生み出すこと。

この大切さに共感してくださる方々を増やしていきたい。

その思いからこの「Isekata Star Project」は生まれました。

伊勢型紙の抱える問題は、日本の多くの産地が抱える問題でもあり、

世界の服飾文化が抱える問題でもあるのではないでしょうか。

「民族固有の服飾文化とその技術が、近代化の中でどう生き残っていくのか」という問題は、

世界の多くの先進国で既に起こっている事であり、

発展途上国ではこれから起こる近い未来の社会問題だと思います。

私たちはこのプロジェクトでの活動が、日本の伝統工芸が抱える問題、

世界的な民族固有の服飾文化が抱える社会問題の解決の一つの道標になると信じています。

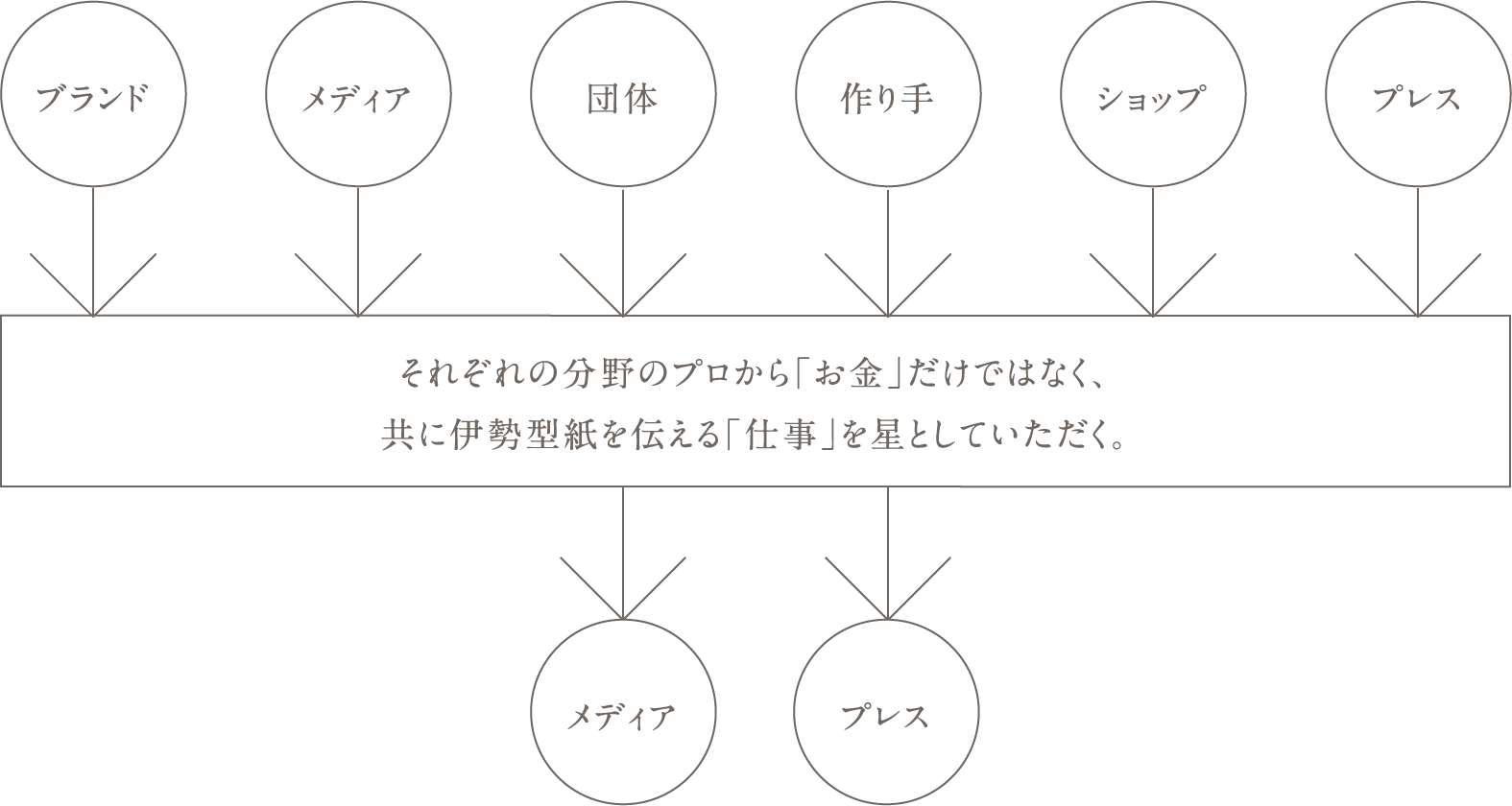

ブランド、メディア、団体、作り手、ショップ、プレス、インフルエンサーなど、このプロジェクトを共感くださる方々と、プロジェクトの立ち上げから発展までを公開しながら進めていく参加型プロジェクトです。援助という「お金」ではなく、星となる「仕事」をご一緒し、その「仕事」を公開することで伊勢型紙の新たな可能性を皆様と一緒に実験していきます。その様子をメディア、インフルエンサー、プレスの方々と共に発信することで、より多くの方にこのプロジェクトを知っていただくスキームです。

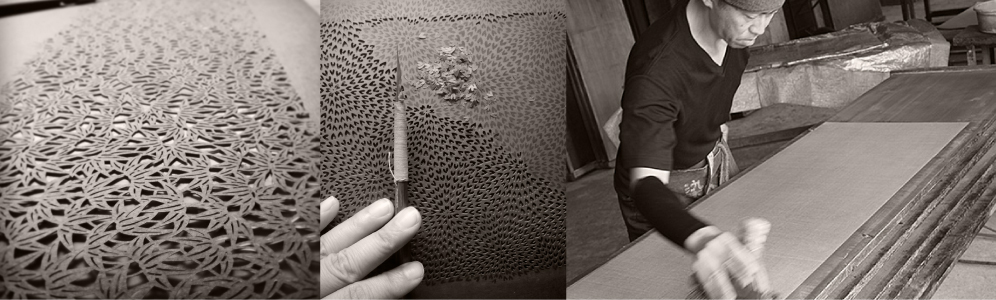

伊勢型紙とは、友禅、ゆかた、小紋などの柄や文様を着物の生地を染めるのに用いるもので、千有余年の歴史を誇る、

三重県の伝統的工芸品(用具)であり、国指定重要無形文化財に認定(伊勢型紙 保存会)されています。

和紙を加工した紙(型地紙)に彫刻刀で、きものの文様や図柄を丹念に彫り抜いたもので、

型紙を作るには高度な技術と根気や忍耐が必要です。

彫りには引彫り、突彫り、道具彫り、錐彫りの四つの技法があります。4つの技法によってそれぞれ職人が別れ、

それぞれ形の違う刃物を自分で作るところから修行が始まります。

一流の絵師が描いた模様を届けるのに欠かせない工芸ですが、染色の一工程のため表に出ることはありませんでした。

| 1982年 | 岐阜県生まれ。 8年間印刷会社で商業イラストを制作。退社後、伊勢型紙と出会う。 手彫りで繊細な模様を彫りあげる伊勢型紙に感銘を受け、彫師を志し鈴鹿市に移住。 突彫りの職人である生田嘉範氏に師事。 伊勢志摩サミット会場ホテルで作品展示。(常若) |

|---|---|

| 2017年 | グループ展「カタコトの会展」都内にて アジア3カ国で制作実演やワークショップを開催。(常若) 2018年度版三重県民手帳のデザイン・型紙制作を担当。 |

| 2018年 | グループ展「芽吹き展〜凛九と柳〜」名古屋にて グループ展「第2回カタコトの会展」都内にて デザイン見本市マテリアルインタイム(スタジオバイカラーに協力)香港にて |

伝統の技を尊び自らの技術を磨くと共に、伊勢型紙の未来を切り開くため、

ワークショップや地域NPOで街おこしなどにも注力している。

型紙が『100年先も染め手を支える』存在であり続けられるよう私ができることを精一杯やっていきたい。

幼い頃より陶芸を学び、石、ガラス、生地などの素材に心惹かれ、日本の文化、工芸、服飾に

親しみを持つ。大学でマーケティングを学び、卒業を機に老舗繊維メーカーに入社。

MD、企画として素材の開発を経験。その後役員直属となり、自社ブランディングの立ち上げを行う。

その中で様々な技術、人と出会い、多くの産地や技術が知られないまま埋もれていくのを目の当たりにする。

その現状を変えるため、2016年に独立。日本各地のデザイン、工芸家と出会いを重ねながら、

独自にジュエリーの歴史、各地に根付く文化や工芸を学び、自社ブランドsobi を立ち上げる。

同時に、ファッション分野を中心に伝統工芸産地、企業ブランドのブランディング事業、

物づくりを伝えるアートプロジェクトを手がけ、「日本発、世界を変えるファッション分野の事例」を

発信する社会起業家としても活動している。今の時代、歴史、文化、人、技、そこに込められた思い。

物事の構成要素全てを「素材」と捉え、

「素材」の持つ本質的な「背景」からデザインすることを座右の名としている。